くにさき七島藺(しちとうい)

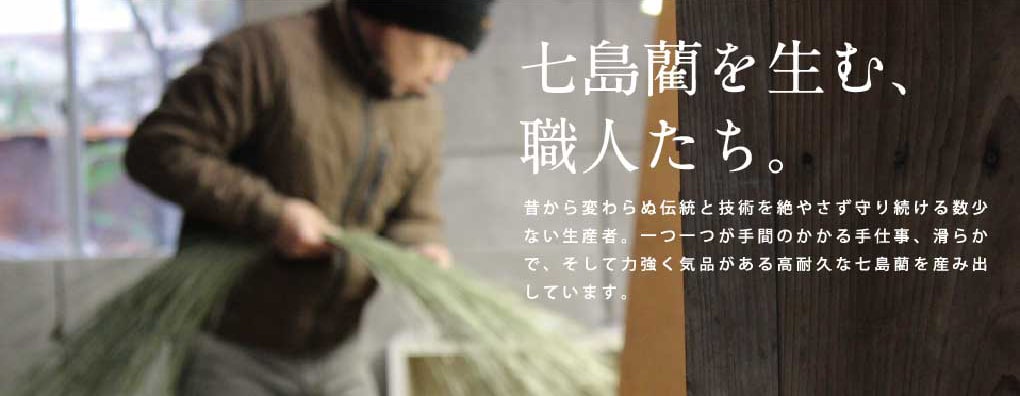

現代でも多少は機械化が進んだものの、手植え、手刈りはそのままで、気難しがり屋の七島藺のつぶやきに耳を傾けながらの農作業は江戸の昔となんら変わらない。

僅かな数しか製織出来ない七島藺は昨今の琉球畳ブームとは全く無縁である。無縁であるが本家本元は七島藺であることは間違いない。

しかし何故、本物を求める人たちは挙って(こぞって)七島藺を求めるのか?

目まぐるしく変わっていく日々の中で、昔ながらの手仕事で仕上げられた七島藺の畳の上には、置き忘れてきた時があるのかもしれない。

-

刈り取ったばかりの七島藺

-

七島藺の断面

-

琉球畳

-

工芸品

七島藺とは?

江戸時代、藁(わら)やカヤのムシロに比べ肌触りや香りが良く、多くの庶民に愛された敷物でした。今、畳に使われているい草とは種類の違う『カヤツリグサ』という種類で七島藺の断面は三角形の形をしていることから『三角イ』とも呼ばれています。

甦る!大分の伝統『くにさき七島藺』

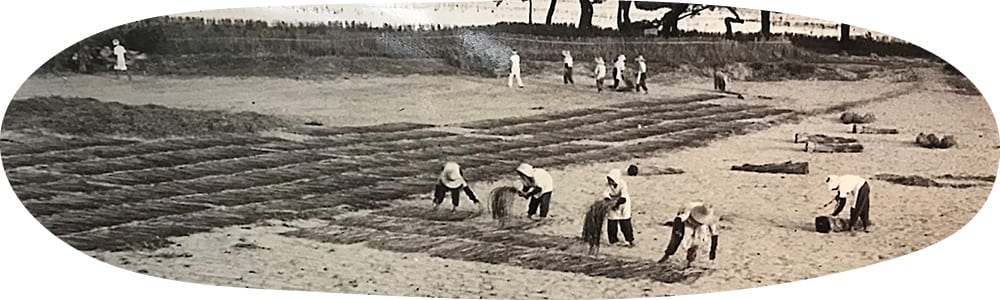

昔、江戸時代から大分県では、七島藺が盛んに栽培され、一大産業を築いていたそうです。 今でも60 代~70 代のお客様のところへ行くと、小さい頃、よく手伝っていたというお話を聞くことも多いです。そんな七島藺も今では、7軒の農家さんが栽培するだけとなっています。

そんな中、七島藺を残していこうという動きが大分県国東市で行われています。新規に七島藺栽培に取り組む若い農家さんも増え、世界農業遺産やGI マークの取得。七島藺を使った工芸品など、七島藺は畳表だけにはとどまらずいろいろな形で注目を集めています。

※正式名称は『くにさき七島藺』(しちとうい)」です。

農林水産大臣登録商標 GIマーク取得

七島藺を収穫する様子

浜辺で七島藺を干す様子(昭和44年頃)

七島藺の特徴

七島藺は、栽培から製織まで機械化が難しく、ほとんどの作業が手作業。そのため製織作業は、1 日に畳2枚分しか作ることができません。しかし、手作りの風合い、昔柔道畳にも使われていたほどの耐久性などが愛され畳表だけにとどまらず、工芸品などにも活躍しています。

-

大分県国東半島でしか栽培されていない七島藺

江戸時代から大分の一大産業を築いてきた七島藺。しかし、栽培のしやすさや、作業の機械化が進むい草の普及により衰退。現在では、国東市で約7戸が合計約1ヘクタールを生産するのみとなっています。七島藺表の生産量も年間3,000 枚弱と昨今の自然志向や本物志向の需要の高まりの中、生産が追いつかない状態が続いています。

-

使うほどに味のある色合いに

七島藺は刈り取った時の美しい青さもさることながら年数を経て変化する色合いにも味があります。い草の畳表より5~6倍の強度を持つ七島藺。い草にはない、経年変化を楽しんで見ませんか?

-

丈夫なのに滑らかで気持ちいい

い草の5~6倍の強度を持つ七島藺。昔は柔道畳に使われていたほどの耐久性を誇りますが、実際の肌触りはとても気持ちがいいです! 是非素足で歩いてほしい畳表です。

七島藺農家さんのご紹介

-

くにさき七島藺生産者

松原さん技術畑のサラリーマンであったが、長男であったため実家へ帰るも国東という田舎のため仕事もなく、やむなく農業へと。 どうせするなら特産品であり唯一無二の七島藺表の生産者を目指す。それまでの素朴で丈夫が取り柄だけの七島藺表を、高級畳表に変貌させた改革者。

-

くにさき七島藺生産者

松田さん化粧品販売業との二足のわらじを履く異色の農家。諸富さんの昔からの友人であり、腐れ縁で七島藺の道へ。 主義は、経費節減、売上アップと商売人の鑑。そのためか1人でコツコツと七島藺と向き合う日々が続く。農家の中で唯一のセールスマン、会えば買ってのセールストークは見習うべきもの。

-

くにさき七島藺生産者

山崎さん大阪で長年にわたり子供たちのサッカーの指導に携わってきたが、心機一転2019年6月に国東に移住し七島藺と出会い、七島藺の魅力の虜になった。パートナーと農家民泊を経営しながら七島藺表を生産している。新人であるにもかかわらず、もはやベテランの風貌。

先輩の生産者に負けず劣らずの濃ゆ~いキャラクターでファンも増えている。

七島藺琉球畳

本物の『琉球畳』

最近は、縁の付いていない畳のことを「琉球畳」と呼ぶことが多いですが、本来は七島藺の畳表を使った縁無し畳のことを「琉球畳」と呼びます。自然志向や本物志向のお部屋にいかがでしょうか?

七島藺の工芸品

国東の自然を身近に……

国東の七島藺を支えるもう一つの柱。七島藺工芸品。伝統的な敷物から生活に密着したアーティストによる小物などいろいろな場面で七島藺をお楽しみください!

七島藺工芸士が心を込めて作成した工芸品です

工芸士の岩切さんが円座を作成している様子

七島藺工芸品ができるまで

-

①貴重な七島藺の選別

-

②工芸士が精鍛込めてひとつひとつ手作り

-

③製品チェック

工芸品一覧

七島藺関連リンク

七島藺関連サイトのご案内です。七島屋(しっとうや)、くにさき七島藺振興会のサイトもぜひご覧ください。